Die Anerkennung Haitis durch Frankreich von 1825. Entschädigung, Bürokratie und postkoloniale Ordnung nach 1825

Als Frankreich 1825 Haitis Unabhängigkeit anerkannte, verlangte es eine Entschädigung für ehemalige Kolonialbesitzerinnen. In den Verwaltungsakten spielen rassische Kategorien keine Rolle mehr. Wie lässt sich dieses Schweigen erklären und was sagt es über koloniale Macht im Gewand der Bürokratie aus?

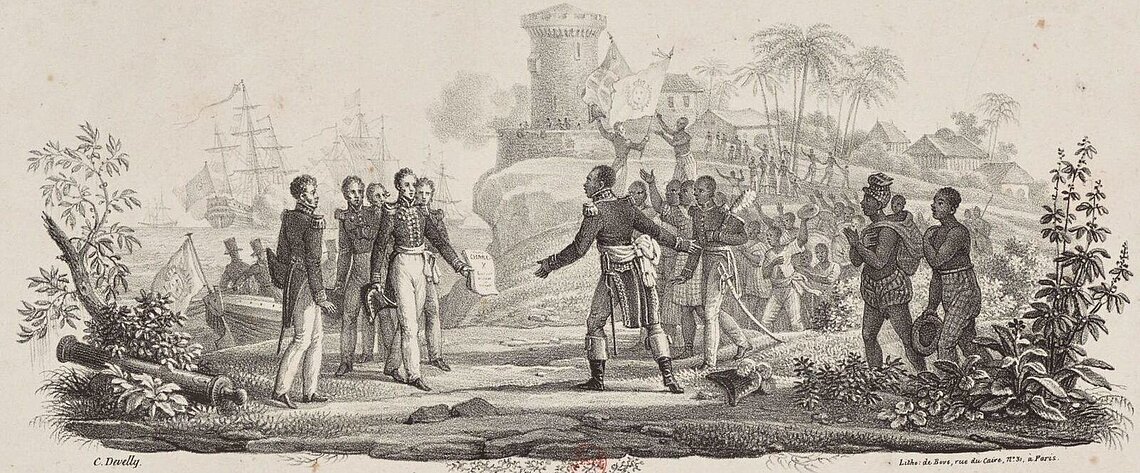

Am 11. Juli 1825 empfängt der haitianische Präsident Jean-Pierre Boyer einen französischen Gesandten: den Baron de Mackau. Er überbringt ein Dokument, das über die Zukunft Haitis entscheiden soll. Es handelt sich um eine königliche Verordnung, ausgearbeitet in Paris und nun offiziell der haitianischen Regierung vorgelegt.

Für Haiti ist dieser Moment von enormer Bedeutung. Mehr als zwanzig Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung von 1804 hofft die junge Republik auf internationale Anerkennung, auf politische Sicherheit, auf Zugang zum Handel, auf Stabilität. Doch was Mackau überbringt, ist keine Verhandlung, sondern eine bereits getroffene Entscheidung.

Die Verordnung wurde am 17. April 1825 von König Charles X. gemeinsam mit wenigen Mitgliedern seines Ministeriums in Paris ausgearbeitet. Sie umfasst nur drei Artikel und gerade diese Kürze verleiht ihr weitreichende Wirkung. Artikel 3 erkennt die Unabhängigkeit des französischen Teils von der Kolonie Saint-Domingue an. Diese Anerkennung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung der beiden vorhergehenden Artikel. Artikel 1 verpflichtet Haiti zur Öffnung seiner Häfen für den französischen Handel. Artikel 2 verlangt die Zahlung von 150 Millionen Francs in Gold an ehemalige Eigentümer, die während der Revolution enteignet worden seien. Mit einem einzigen Dokument wird politische Anerkennung an wirtschaftliche Zugeständnisse und eine enorme finanzielle Last geknüpft. Für Haiti beginnt damit eine neue Phase: nicht mehr koloniale Herrschaft, sondern koloniale Abhängigkeit durch Schulden.

Eigentum als neues Kriterium der Zugehörigkeit?

Die Verordnung legt nur den Rahmen fest. Sie setzt jedoch einen umfangreichen Verwaltungsprozess in Gang. Französische Kommissionen werden eingesetzt, um festzulegen, wer Anspruch auf Entschädigung hat und wie die Summe verteilt werden soll. In diesen Akten tritt die haitianische Revolution kaum noch in Erscheinung. Statt von Gewalt, Sklaverei oder Befreiung ist von „Verlusten“, „Eigentum“ und „Ansprüchen“ die Rede. Ein tiefgreifender politischer Umbruch wird in eine technische Aufgabe übersetzt. Geschichte wird verwaltet. Gerade dabei fällt etwas auf: Kategorien, die die koloniale Gesellschaft zuvor grundlegend strukturierten – insbesondere „Rasse“ –, scheinen in diesen Dokumenten keine Rolle mehr zu spielen.

Vor der Revolution war die Gesellschaft Saint-Domingues streng nach Hautfarbe organisiert. „Rasse“ bestimmte den Zugang zu Eigentum, Recht und Wissen. Diese Ordnung spiegelte sich auch in Verwaltungsakten wider: Notarielle Dokumente nannten die Hautfarbe von Personen ausdrücklich, selbst bei Kaufverträgen oder Erbschaften. Verwaltung bedeutete Klassifikation.

Das administrative Schweigen über „Rasse“

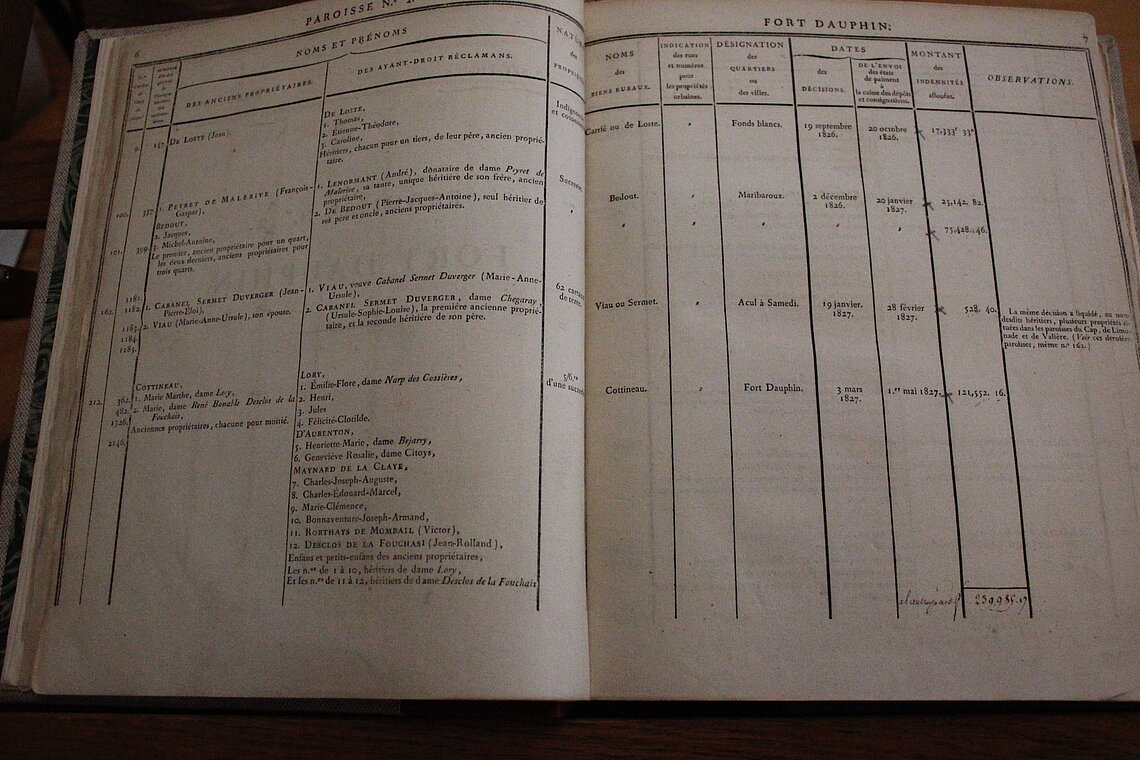

In den Entschädigungsakten nach 1825 fehlt diese Sprache vollständig. Stattdessen wird ein scheinbar neutrales Kriterium zentral: der Verlust von Eigentum. Anspruch auf Entschädigung hat, wer nachweisen kann, Grundbesitz in der Kolonie gehabt und ihn endgültig verloren zu haben.

Auf den ersten Blick scheint damit Gleichheit zu herrschen. Herkunft, Hautfarbe oder Staatsangehörigkeit werden offiziell nicht genannt. Doch diese Neutralität ist trügerisch. Die vorbereitende Kommission macht deutlich, dass nicht alle ehemaligen Eigentümer gleichermaßen gemeint sind. Ausgeschlossen sind die ehemals Versklavten sowie die freien Farbigen, die inzwischen die haitianische Staatsbürgerschaft besitzen. Entschädigt werden vor allem jene, die in den Akten als “ehemalige Kolonisten” anerkannt sind. Eine Kategorie, die implizit als weiß gedacht ist und überwiegend Angehörige der alten kolonialen Eigentümerelite sowie des Adels umfasst. Farbige können nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden, etwa wenn sie ihre Loyalität gegenüber Frankreich während der Revolution belegen können. Eigentum ersetzt also nicht die koloniale Hierarchie. Es übersetzt sie in eine neue Sprache. So verschwindet „Rasse“ aus den Akten, bleibt aber wirksam in den Entscheidungen.

Zwischen 1826 und 1830 prüft die französische Verwaltung Tausende von Anträgen. Die anerkannten Fälle werden in umfangreichen Tabellen festgehalten. Sie nennen Namen, Verwandtschaftsverhältnisse, Titel und Geldbeträge, aber keine Hautfarben. Das Ergebnis ist ein homogenes Bild: Die entschädigten ehemaligen Eigentümer erscheinen als weiße, oft adlige Elite. Die soziale und rassische Vielfalt der kolonialen Gesellschaft Saint-Domingues wird unsichtbar.

Die Entschädigungsakten für die Produktion kolonialer Erinnerung

Diese Akten regeln nicht nur Zahlungen. Sie schaffen eine offizielle Erinnerung. Sie legen fest, wessen Verluste zählen und wessen Geschichte verschwindet.

Für Haiti bedeutete die Verordnung von 1825 internationale Anerkennung, aber zu einem hohen Preis. Die finanzielle Last prägte die Wirtschaft und Politik des Landes über Jahrzehnte. Zugleich formte der Entschädigungsprozess ein koloniales Narrativ, in dem die Revolution nicht als Befreiung, sondern als Verlustgeschichte der ehemaligen Eigentümer erscheint.

Die Geschichte dieser Verordnung zeigt, wie eng Anerkennung, Verwaltung und Macht miteinander verbunden sind. Sie macht deutlich, dass die koloniale Ordnung nicht mit der Unabhängigkeit endete, sondern sich in neuen Formen fortsetzte – leise, sachlich und tiefgreifend.

Weitere Beiträge zum Thema "Ungleichheit und soziale Kohäsion"